EUROPÄISCHES MEETINGMODELL versus

AMERIKANISCHES MEETINGMODELL

Wie die SixSteps®-Moderation Zusammenarbeit ermöglicht

Vergleicht man die Meetingkulturen, also die Erwartungshaltung an Meetings, deren Inhalte und den Ablauf sowie die Herangehensweise und Arbeitsweise innerhalb von Meetings zwischen Amerika und Europa, so lässt sich eine grundsätzlich verschiedene Herangehensweise feststellen. Sogar die Meetingkultur in Asien, genauer Japan, ist der europäischen viel ähnlicher, als die amerikanische.

Meetings in den USA werden überwiegend dazu genutzt, die anderen Teilnehmer über etwas zu informieren, also den selben Wissensstand bei den anwesenden Teilnehmern herzustellen, oder diese von etwas zu überzeugen. Es wird in Meetings also häufig präsentiert. Im Gegensatz dazu werden Meetings in Europa (und in Teilen Asiens) häufiger dazu genutzt, gemeinsam an Problemstellungen zu arbeiten und Lösungen zu finden. Manager in Europa beklagen sich jedoch darüber, dass die amerikanische Meetingkultur Einzug hält in Europa. In Online-Meetings beispielsweise hat man häufig kaum eine andere Wahl. Manager und Moderatoren hierzulande quälen sich, das europäische Meeting-Modell in WebEx, Skype und Co. anzuwenden, was mangels passender Werkzeuge oft nicht oder nur sehr schwer möglich ist.

Das amerikanische Meeting-Modell

Von außen betrachtet werden Meetings in den USA häufig als „aggressiv“ beschrieben. In Meetings liefern sich Teilnehmer manchmal einen regelrechten Schlagabtausch in Diskussionen einzelner Inhalte. Es wird begrüßt, wenn alle relevanten Themen offen und direkt angesprochen werden, auch, wenn man manchmal persönliche Beziehungen dabei aufs Spiel setzt. Dies wirkt auf Kulturen recht eigenartig, deren Anspruch es ist, in Meetings möglichst harmonisch und diplomatisch zu agieren. Oft wird dieses Vorgehen in anderen Kulturkreisen als ein bösartiger, persönlicher Angriff interpretiert, was es natürlich nicht ist. Es ist vielmehr eine Eigenart amerikanischer Kommunikation in Meetings und wird als richtigen Schritt gesehen, ein wichtiges Thema anzusprechen. Unter Zeitdruck stehende, amerikanische Geschäftsleute haben keine Zeit für vage, diplomatische Formulierungen, wie sie typischer Weise in England oder Japan zu finden sind.

In amerikanischen Meetings werden häufig vor dem Meeting ausgearbeitete Lösungen präsentiert und abgestimmt. Man erwartet, dass diese Präsentationen nicht nur relevant und gut recherchiert sind, sondern auch überzeugend, engagiert und positiv vorgetragen werden. Meetings im Allgemeinen und vorwiegend die, in denen etwas präsentiert werden soll, werden als Chance gesehen, Eindruck zu machen – das ist vor allem dann wichtig, wenn man persönlich vorankommen möchte.

Untersucht man die verfügbaren Funktionen amerikanischer Meeting-Software, so stellt man fest, dass diese ausgereifte Tools bereit stellen, im Teilnehmerkreis etwas zu präsentieren, beispielsweise über Screen-Sharing, Application-Sharing oder das Hochladen von Dateien verschiedenster Formate, von Video, über PowerPoint bis hin zu PDF und einfachen Dokumenten. Sie stellen allerdings kaum Tools zur Zusammenarbeit zur Verfügung.

Das europäische Meeting-Modell

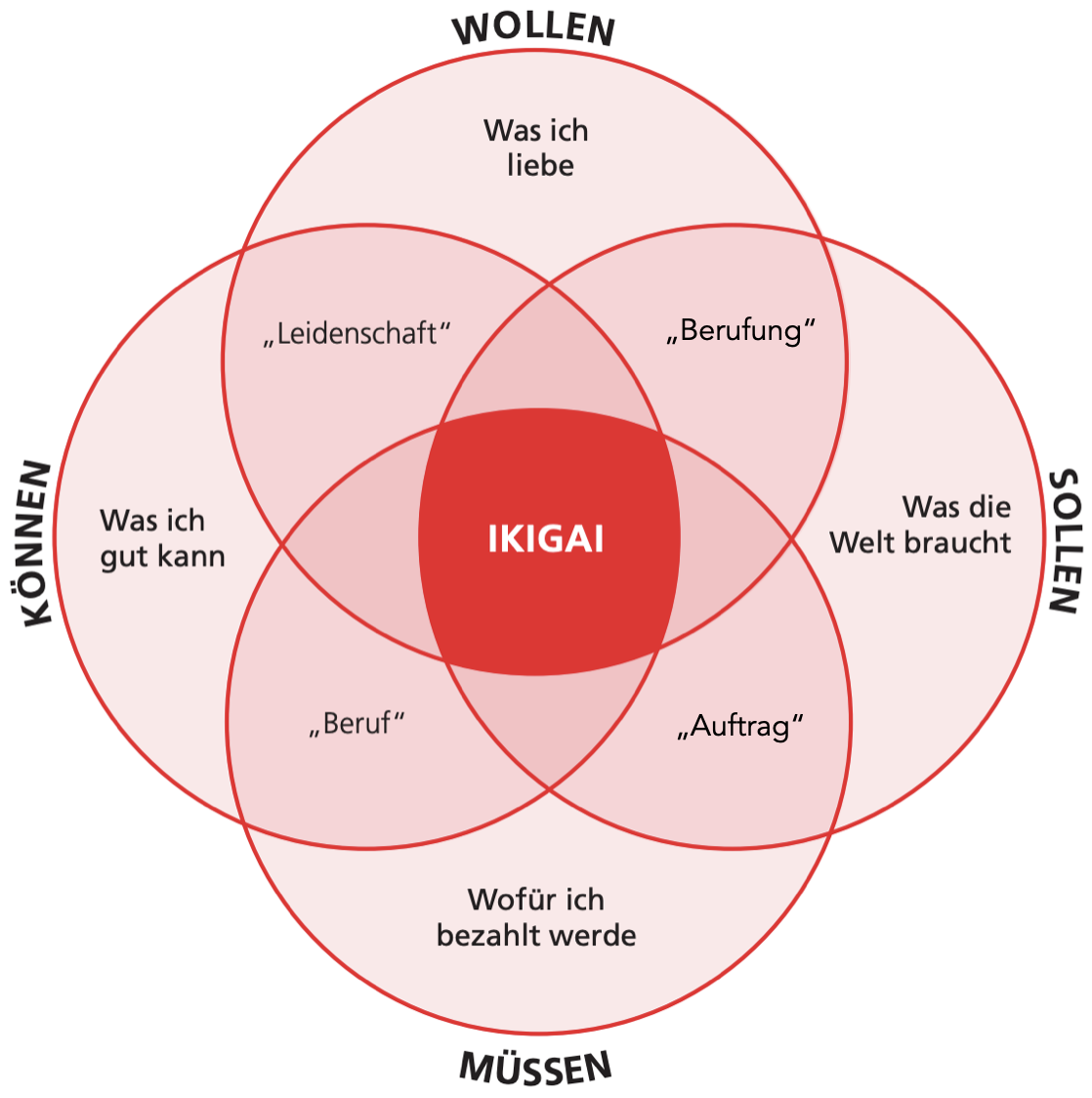

Stellt man nun das Verhalten von Gruppen in Meetings im europäischen Raum dem gegenüber, so würden Meetings von außen betrachtet häufig als sehr förmlich gesehen werden. Den Meetingteilnehmer ist es wichtig, dass sie und Ihre Beiträge in Meetings wertgeschätzt werden und gleichrangig neben denen der anderen Meetingteilnehmer stehen. Alle möchten möglichst ins Meetinggeschehen einbezogen werden. Der Meetingleiter ist daher bemüht, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Dabei spielen in moderierten Meetings beispielsweise die Erfahrungen der alltäglichen Mitarbeiter „von der Basis“ ebenso eine entscheidende Rolle, wie die Beiträge eingeladener Experten zum Thema, welche womöglich eine vollkommen andere Sicht mitbringen. Probleme werden so gemeinsam erörtert und jeder ist an der Lösungssuche beteiligt, Wenn beim Meinungsaustausch jeder zu Wort kommt, kann es leicht passieren, dass einige Teilnehmer bei Ihren Beiträgen ausschweifen oder sogar vom Thema abkommen. Dann werden Meetings häufig zäh und führen im schlimmsten Fall sogar zu keinen Ergebnissen. In einem Wort: Zeitverschwendung.

Das bedeutet also Schwerstarbeit für einen Moderator in Meetings mit hoher Mitwirkung der Beteiligten. Er sorgt dafür, das Meeting „im Fluss“ und am Thema zu halten, auch und gerade, wenn jeder zu Wort kommen möchte. Alle Teilnehmer sollten dabei möglichst den gleichen Redeanteil haben. Zudem ist es von entscheidender Bedeutung, wesentliches zu visualisieren, damit Beiträge und Entscheidungen für jeden nachvollziehbar festgehalten werden. Der Moderator arbeitet dabei stets ziel- und ergebnisorientiert in Abstimmung mit der Gruppe. So kann durch die Zusammenarbeit aller, auch bei komplizierten Problemen, am Ende ein optimales Ergebnis entstehen, das jeder mitträgt und die Belange aller Beteiligten berücksichtigt.

Dieses Vorgehen hört sich nach Leistungssport und sehr anstrengend an. Kann es auch werden, wenn man nicht die richtigen Tools zur Verfügung hat. Ein einfaches, aber wirkungsvolles Modell zur Strukturierung von Meetings bietet daher die SixSteps® Facilitation. Sie ermöglicht es, ein Meeting strukturiert, Schritt für Schritt zu moderieren und erleichert es so dem Moderator, den Überblick zu behalten und typische Fallstricke im Meeting zu vermeiden.

Die SixSteps® Facilitation – ein Überblick

Die SixSteps® Moderation nach Josef W. Seifert schlägt vor, Meetings in sechs typische Meeting-Schritte zu gliedern. In jedem Schritt stehen passende Methoden zur Zusammenarbeit zur Verfügung. Folgt der Moderator diesem Vorgehen und nutzt er die einzelnen Tools und Techniken, hat er ein Meta-Modell an der Hand, das ihm ermöglicht, über den gesamten Meeting-Verlauf alle/s im Blick und unter Kontrolle zu behalten.

Der Moderator durchläuft dabei die Schritte „1 Einsteigen“, „2 Sammeln“, „3 Auswählen“, „4 Bearbeiten“, „5 Planen“ und „6 Abschließen“. Jede dieser Phasen hat ein bestimmtes Ziel.

Im Einsteigen wird dafür gesorgt, dass die Teilnehmer erst einmal Zeit haben, anzukommen. Der Moderator gibt den Teilnehmenden Orientierung über Thema und Zielsetzung des Meetings.

Im Schritt „Sammeln“ wird entweder die vorhandene Agenda vorgestellt, oder diese zusammen mit den Teilnehmern erstellt. Danach ist klar, an welchen Themen gearbeitet werden soll. Es wird vermieden, gleich mit der Türe ins Haus zu fallen oder anders ausgedrückt: Man verschafft sich zunächst einen Überblick, um zu klären, welche Themen anstehen.

Im Schritt „Auswählen“, wird zusammen mit den Teilnehmern entschieden, woran vorrangig gearbeitet werden soll. In welcher Reihenfolge vorgegangen wird, entscheidet also die Gruppe. So ist es für einzelne schwieriger, sich hervor zu tun und die Energie der Gruppe bündelt sich im weiteren Vorgehen.

Nach dieser Entscheidung wird im Schritt „Bearbeiten“ nun inhaltlich an einem Thema nach dem anderen gearbeitet bzw. diskutiert. In diesem Schritt stehen eine Menge Visualisierungstechniken zur Verfügung, um die „Gesprächsstruktur“ abzubilden und Kernaussagen festzuhalten. So können Doppeldiskussionen und Schleifen vermieden werden. Auch ein kurzer Informationsinput mittels Präsentation kann hier Bestandteil sein.

Ergebnisse werden dann im nächsten Schritt, „Planen“ in einen Maßnahmenplan oder ein Task-Board überführt. Damit ist sichergestellt, dass Ergebnisse sofort dokumentiert werden und die nächsten Schritte vereinbart wurden.

Im Abschließen geht es darum, das gemeinsam Erreichte zu reflektieren und zu würdigen, ehe das Meeting beendet wird. So kann bereits für das nächste Meeting Verbesserungsbedarf abgeleitet und zeitnah umgesetzt werden.

Dieses Vorgehen ermöglicht das europäische Meetingmodell, indem zusammen Probleme gelöst und Ideen gefunden werden und gibt dabei Hilfestellung, sich nicht zu verzetteln.

Das Arbeiten nach der SixSteps® Moderation kann dabei entweder mit herkömmlichen Medien wie Flipcharts und Moderationwänden angewendet werden, oder digital, mit Hilfe der Moderationssoftware SixSteps®. Die Softwarelösung stellt damit eine sehr junge und gleichzeitig interessante Alternative zu etablierten Lösungen aus den USA dar und passt zudem auf das hierzulande anzutreffende Modell. Wenn Sie dieses Vorgehen kennenlernen möchten, so können Sie dies auf den Seiten von MODERATIO oder unter www.sixsteps.com. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.

© MODERATIO 2019